こんにちは。らら子です。

人形浄瑠璃文楽といえば、人形を操る黒子姿の人形遣いが思い浮かびます。

文楽は他にも、語りを担当する太夫と三味線がいて、三位一体の芸術と言われています。

これらの演者を文楽技芸員といいます。技芸員になるにはどうすればいいのでしょうか?また、気になる年収はどのくらいなんでしょうか?

目次

文楽技芸員(演者)とは?読みは?世襲?

技芸員という言葉自体に、文楽という意味合いはありません。

コトバンクによると、芸術的技芸をもつ、工芸家や舞台で演技する人のことです。

芸術的技芸をもつ者。時代により、美術・工芸家、舞台で演技する者、東京歌舞伎座付の俳優のおもな者の意に用いられたことがある。

出典:コトバンク

「技芸員」の読みは「ぎげいいん」です。

文楽の場合は、三業(太夫・三味線・人形)を担当する、太夫、三味線弾き、人形遣いを、まとめて、「文楽技芸員」と呼びます。

歌舞伎や能など、伝統芸能の世界は親子代々その家に生まれた人だけがなる、世襲(せしゅう)なのでは?思いますよね。

でも、実は文楽の技芸員は文楽とは縁のない、ふつうの一般家庭出身の人たちも多いんです。

確かに竹本織太夫(たけもとおりたゆう)さんのように、何百年も続く三味線弾きの家系に生まれる人もいます。

一方で、豊竹藤太夫(とよたけ とうだゆう)さんや豊竹芳穂太夫(とよたけ よしほだゆう)さんのように役者から転向組や、豊竹希太夫(とよたけのぞみだゆう)さんのようにサラリーマンからの転職組もいます。

では、技芸員になるにはどうすればいいのでしょうか?次で説明してきます。

文楽技芸員(演者)になる方法はどうしたら?研修?弟子入り?

現在、技芸員になる道は大きくわけて2通りあります。

- 国立文楽劇場文楽研修生になる ⇒ 2年間の研修 ⇒ 幹部技芸員に入門 ⇒ 初舞台

- 幹部技芸員に直接弟子入り(専門あり) ⇒ 文楽協会研究生になる ⇒ 初舞台

文楽研修生になるには年齢制限があり、原則として中卒以上23歳以下なので、若すぎたり年がオーバーすると直接入門することになります。

最近では上限がかなりゆるやかになり23才より上の年齢の人も研修生になっています。

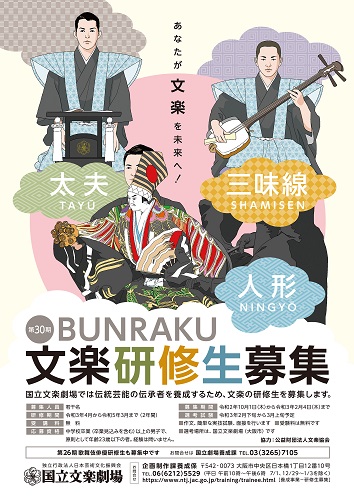

通常はこのようなポスターが貼りだされて募集が公開されます。50年ぐらいこの制度が続いています。

文楽技芸員になるには文楽研修生として2年間の研修を受けるパターン:落第もあり?

文楽研修生は、2年ごとに募集、中卒以上の男子、原則23歳以下が条件。試験科目は、面接と作文、簡単な実技試験です。

後継者不足が深刻になった昭和47年に第一期生の募集が開始されました。

最初の8カ月は語り手の義太夫、三味線、人形遣いの三業を一通り学びます。それ以外に、箏曲・胡弓・謡・狂言・日本舞踊・作法・講義・舞台実習・公演見学があるそうです。

その8か月を終えるとそれぞれ三業の専門課程に進むことになります。

研修生の第一関門は8か月後に行われる適性検査です。適性試験に合格すると、専門に分かれて幹部技芸員に弟子入りしてさらに修業して、初舞台となります。

例えば、人形遣いの豊松清之助(とよまつ せいのすけ)さんは、適性検査で不合格になってしまったそうですが、次の期の研修生に応募、みごと人形遣いになる夢をはたしました。

一方で、文楽は他の伝統芸能と違って、ずぶの素人が研修生に入っても実力次第でスターになる可能性があります。やがては人間国宝、芸術院会員になるのも夢ではありません^^

結構大変なんだね>文楽の演者、どうやったらなれる?(とことんサーチ):日本経済新聞 https://t.co/DZKQYHiytl

— sabao (@sabao) June 25, 2017

文楽研究生として直接弟子入りして入門するパターン

文楽研究生として直接弟子入りする人は、代々文楽のおうちに生まれた人や、文楽関係者にコネがある人が多いです。

たとえば、文楽界のサラブレッド竹本織太夫さんや中学生で入門したイケメン豊竹咲寿太夫さんは、文楽研究生からの初舞台です。

話題の小学生の豆太夫竹本織子太夫さんも2019年4月から文楽研究生になりました。

また、人形遣いの桐竹勘次郎さんは、大卒で勘十郎さんに直接弟子入りしていますし、もともとは歌舞伎役者を目指していた豊竹芳穂太夫さんも文楽研究生として入門しています。

入門したあとは、直接入門した人も研修生出身の人も同じく、固めの盃をするんですね。

妹背山婦女庭訓、休演日の今日は織栄太夫くんのお盃に立ち合いました。

師弟のお盃と、命名の色紙。

おめでとう。

これから一緒にがんばろうね。#文楽の後継者は着実に増えている#これからも燈を消さないように#次はあなたの番#さあ一緒に舞台に立とう pic.twitter.com/okUz5EW5gg— 咲寿太夫(さきじゅ)@人形浄瑠璃文楽太夫 (@sakiju) April 18, 2023

技芸員になるには:研修の様子のYoutubeで動画公開!

Youtubeの公式国立劇場チャンネルでは、文楽の技芸員募集の動画が公開されました。その中に研修の様子がかなり入っていて、具体的に何をどんなふうに学ぶのかとてもわかりやすいです。国宝級の技芸員さんたちの浴衣姿が拝めるのもなかなか貴重な機会です。

太夫の研修

差し向かいで独特の文字で詞章(ししょう)が書かれた床本(ゆかほん)の読み方語り方などを学び、次に三味線と合わせ義太夫節へと進みます。各曲目を履修しながら時代物・世話物型ごとの文楽の各作品の語り方を習得していきます。

三味線の研修

三味線の組み立て方、三味線の構え、撥(ばち)の持ち方、弾き方を一から学び、メリヤスやオクリなど文楽作品独特の弾き方を習得していきます。

人形遣いの研修

足遣いの基本を学習します。次に、女方(女役)、立役(男役)、歩き方、腰かけ方などを学びます。研修が進むと実際の舞台で小幕(こまく:舞台袖の幕)の開け閉めや、小道具の受け渡しなどする手伝い(てったい)をしながら実際の動きを習得していきます。

技芸員として初舞台を踏んだ後も、文楽若手会など若手中心の公演で研鑽を積んでいきます。

技芸員の年収は?60代ベテランのオドロキの年収!

このように毎日きびしい修行に明け暮れる技芸員さん達。ところで、技芸員さんの気になるお給料はどのくらいなのでしょうか??

文楽の技芸員さんたちは文楽協会の職員ではなく、個人事業主として活動しています。

お給料は年収60代のベテランでも年収は400万円程度といわれています。若手だと200万円ぐらいでしょうか。

このように、報酬が少ないため生計を立てるのが大変です。

全員が協会と1年契約を結び、1日いくらの日給制で給料が決まります。金額は外部や内部の委員会が人気や芸などで決めてまして、お互いいくらかは秘密です。東京の国立劇場、大阪の国立文楽劇場での公演が年間136日、それを12等分した分を毎月もろてます。年に2度ある地方公演も日給制です。それも最近は地方財政の悪化で公演日数が減ってます。正直、技芸員の給料はほんまに少ないですし、皆決して裕福な生活はしてないんです。

出典・日経新聞 竹本住大夫さんインタビュー

これだけの修業を経て何十年もかけて芸を完成させていく技芸員さんの待遇としては驚きますよね。

技芸員の年収は?楽器や道具は自前!文化功労者年金法とは?

こういう苦しい状況にありながら日本の伝統芸能をつなげていこうとしている人たちのことを、マスコミももっと取材し、記事にしてほしいですよね。

文楽の舞台では、三味線や舞台衣装の肩衣(かたぎぬ)や、太夫が使う床本を置く見台(けんだい)など、さまざまなものが必要になります。

技芸員さんたちが使用する道具や材料は決して安いモノではないのに、自前で購入する必要があります。

若い技芸員さんたちは、お師匠さんでご飯を食べさせてもらう代わりにお師匠さんのお世話をすると聞きます。

むかしは住み込みの内弟子というのも多かったそうです。しかし、お師匠さんもそんなに余裕があるわけではなさそうです。

裕福なおうちのお子さんが文楽の道を志すほうが増えているかもしれませんね。

一方で、文化勲章の候補者ともいえる文化功労者に選ばれると年間350万円の年金が終身贈られるそうです。

文化勲章は栄誉だけですが、文化への貢献に報いるという意図で文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)に定められています。

最近では鶴澤清治さんが文化功労者になりました。文楽の存続発展のためにどんどん文化功労者を出してほしいですね。

技芸員に収入を増やして!人形浄瑠璃文楽スポンサー求む!

国の支援だけでなく、民間の経済的援助や下支えも必要ですよね。

タニマチと呼ばれるスポンサーがついている歌舞伎に比べると、出演者の人数も、劇場のキャパシティも、上演日数も少ない文楽は、連日満員といってもたかが知れています。

戦前は、三味線や義太夫は裕福な旦那衆のたしなみだったそうです。かなり本格的にお稽古した方も多かったようです。

そのような古き良き時代なら、旦那衆に三味線や義太夫を教えて収入を得るということも多かったようです。

今はそういう文化もなくなってしまって、習う人たちも減っているでしょうね。

まして人形遣いを習おうなんて言う人は、今も昔もほとんどいないでしょう。

人形遣いの人たちは、アルバイト的にレストランや小会場で出前公演をしたりもしているようです。

豊竹藤太夫(とよたけ とうだゆう)さんや鶴澤清介(つるざわ せいすけ)さんのようにyoutubeで収入の道を探っている人たちもいます。

世界に類を見ない人形劇で、ユネスコ世界文化遺産にも認定された「文楽」をささえる技芸員さんたちの待遇をもっとよくしていかないといけませんね。

【参考にさせていただいたサイト】

日本芸術文化振興会 文楽の技芸員(太夫・三味線・人形)https://www.ntj.jac.go.jp/training/outline/group08.html

コトバンク https://kotobank.jp/word/技芸員-2027236

文楽の演者、どうやったらなれる?(とことんサーチ) 険しい道のり 門戸は広くhttps://www.nikkei.com/article/DGXLASIH19H0F_R20C16A1AA2P00/

文楽のスーパースターが「台所事情」語る 竹本住大夫さん

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2700R_X20C12A8000000/

人形浄瑠璃文楽・ベテランでも年収400万円 – NPO法人 働き方ASU-NET http://hatarakikata.net/modules/topics/details.php?bid=318